Button Materials

このコレクションは、おもに19世紀後半から1980年代位までのプラスティックボタンを中心として、特にそのマテリアルの多様性と、現代に生きる私達の感性に訴えるデザインの面白さに重点をおいて、オートクチュールから普及品ボタンまで可能な限り巾広い収集を目指しています。伝統的な素材ボタンもこの流れの中で見直すことができればと考えており、以下は厳密な素材分類というより、ボタンを楽しみ知っていただく指標とお考えください。

1. カゼイン(ガラリス)のボタン

1890年代にドイツでミルクから合成されたカゼインは、ミルクの石という意味のギリシャ語でガラリスと呼ばれ、日本ではラクトボタンとも呼ばれた。セルロイドと同じく半合成プラスティックと呼ぶべき素材である。蛋白質が原料ということもあって、暖かく緻密な質感と加工のしやすさ、発色の良さなどからボタン職人達に愛された。同じ蛋白質のシルクやウールといった素材との映りもよく、ボタンに必要十分な強度もあり、現代のデザイナーの中にも少数ながら理想のボタン素材としてこだわって使用している人もいるほどである。

20世紀の初頭以降、北イタリアのミラノからボローニャの間Piacenzaを中心として、ポー河の水力を利用した小規模なボタン工場がかなり存在していた。パリのオートクチュールから注文をうけ、その当時は下請けとして『フランス製』とされたボタンも多いが、当時の職人の技術と遊び心を感じさせるサンプルボタンが残されている。皮革や麻糸、多種類のメタルパーツを一つ一つビスで固定したこれらのカゼインボタンは、手間と時間がかかりすぎで実際の工場の生産ラインに乗らないものも多かった。カゼインには染料が内部まで浸透しないので、彫りを施すことで白いミルク色の地が出てくる。これを連続して糸目模様のように見せるタイプのボタンがある。こっくりとした色と相まって、イタリア製皮革のバックや靴の縫い目を思わせる。具象的なモチーフのボタンも存在するが、子供っぽさのない落ち着いた雰囲気である。

その堅固な質感から染色や仕上げによっては,カゼインはベークライトと混同されることも多い。素材としてのカゼインはフランスのJura地方などではセルロイドとともにボタンにも多く使用されている。ドイツではバウハウスの影響をうけたJacob Bengelが、Art Deco期にカゼインを使用してクロームメッキのチェーンと組み合わせたネックレスなどを制作している。アメリカでも、バックルやアクセサリー材料として一時期広く使用されたプラスティックであった。 比較的安価で扱いやすい素材ではあったが、アミノ樹脂(メラミンやユリア)や後発の安価で優れたプラスティックの登場でその製造は衰退していった。

2. セルロイドのボタン

1870年代にビリアードの象牙の玉の代替材料を探す中で、繊維(ニトロセルロース)に樟脳を加えて合成された。最も初期に開発されたプラスティックで、完全な合成素材というよりカゼインとともに半合成のプラスティックと呼ぶべきものである。可燃性が高いという欠点もあったが、映画フィルムに使用されたことで知られる。キューピー人形、ピンポン玉のイメージ通り柔らかくノスタルジックな雰囲気があるため、動植物などをかたどった可愛い具象的なオブジェやアクセサリの素材としても好まれた。

ボタン材料としては、象牙や鼈甲、珊瑚やウッドやシェルといった天然素材やガラスやメタルなどまでを安価に模倣する素材として広く使用された。しかし、現代の私達の目からみると、そのチープな模倣感覚がかえって面白く興味をそそられる面もある。転写やステンシルで表面に文様をつけたり、光る箔の上にこんもりとバブル状にセルロイドをかぶせて、下の箔を反射させたりと様々な工夫がなされた。又、軽くしなりやすいといった特徴から、直接布地に縫い付けるタイプのオーナメントとして、帽子飾りやアクセサリとボタンの間に位置するような装飾としても用いられたが、多くは布から取り去られてしまうとどのように使用されたかは不明となる。trim ボタンとして片側に縫い付け穴があるオーナメントも多い。

シェルやメタルやカットスティールとの組み合わせボタンも多く、非常に繊細で凝ったボタンもかなり存在する。世紀末アールヌーボー、アールデコの時代を過ぎ50年代までかなり長期にわたって使用され、それぞれの時代の流行を反映したボタンも多い。さらに1920-30年代以降には難燃性の硬質セルロイドなども開発され、丈夫で利用しやすく特に可愛い子供用ボタン素材などとして大きな位置を占めていた。フランスではJura 地方が各種の櫛コームやメガネフレーム製造などで知られており、セルロイドはカゼインと共にボタンやアクセサリ素材として広く使用されてきた。工房としてはArt Deco 期のAuguste Bonaz やLea Stein(ボタン製造は1960年代以降)が有名である。

3. ベークライトのボタン

アメリカに移住したベルギー人、レオ・ベークランドは、1907年ベークライトを発明した。石炭(コールタール)を原料とするフェノール樹脂であるこの20世紀と共に生まれたような完全な合成物質は、人類が初めて手にした合成プラスティックとして、初期には工業用素材として使用された。熱や化学変化にも強く、電気の絶縁性にもすぐれ、滑らかで清潔な表面は様々な日用品に使用されて人気があった。ラジオや電話機、カメラ、ハンドルやドアノブ、ステッキ、喫煙具、文具、コスメティック容器やキッチンウエアまで、現代ではそれぞれコレクターが存在しているほどである。戦後の数多くのプラスティックは、石油系の熱可塑性プラスティック(ナイロンやアクリル、ポリエチレンやポリスチレンなど)である。ベークライトはこれらとは異なり、石炭系の熱硬化性(一旦硬化した後は変形しない)プラスティックと定義されている。

初期のベークライトは暗く渋めの独特の発色(赤茶やモスグリーンなど)であったが、1927年にアメリカのカタリン社が鮮やかな着色技術を開発して以降、大恐慌後の時代に宝石の輝きと光沢のある素材として、芸術家の周辺のアヴァンギャルドな女性達などにアクセサリ素材として好まれた。貴金属とは異なるそのデザインや素材感自体にモダンエイジを体感する新時代の感覚があったからである。ハートやフルーツ、身の回りの品々をかたどったレアリスティックと呼ばれるボタンやアクセサリーなどはアメリカらしいホップな感覚にあふれている。ヨーロッパでは、よりモードを意識したデザイン、大人の高級感のあるボタンの素材として使用されることが多かった。バックルやクリップなどとのセットも多く作られ、この時代のアールデコテイストが良くあらわれている。

透明なベークライトは時間の経過とともに、アップルジュースカラーと呼ばれる鼈甲色に変化し、特にコレクターに好まれる。不透明なベークライトと組み合わせ、その重なりの層をみせてカットした仕上げなども美しい。第二次大戦後、カラフルなプラスティックはより安価な樹脂へと移行していき、ベークライトの製造は1950年代にはほぼ終了した。(ベークライトを厳密に区分するためには、hotneedle testが必要であり、ボタンに傷をつけなければならない!)

4. ルーサイトのボタン

石油系のアクリル樹脂である。透明で透光性が高いところから、光の石と呼ばれた、いわば美称である。ドイツではプレクシグラスとも呼ばれた。第二次世界大戦中に戦闘機の風防用に割れないガラスとして開発され、戦後残った資材がアクセサリとして流用されたという話もある。裏から彫り込みをほどこし彩色するなどして、1950年代位までは広く愛された素材であリ、ボタンやバックル、アメリカではかなり大型のハンドバッグなども制作された。

アクセサリ材料としての透明素材は、それまで水晶やガラスしか存在しなかったので、この新しい素材のカットや彩色技術にも、それらの加工技術がそのまま生かされた。重量感のあるモダンな大型ボタンから、小さく可憐なボタンまで様々に異なった表情をだせる素材である。割れないガラスの輝きがあり、時間の経過とともに黄変することもなく耐久性のあるアクリルであるが、固いがゆえにより加工性に優れ、より安価な透明プラスティックが開発されていくにしたがい、すぐにアクセサリーやボタンとして利用されることはなくなっていった。手に持つととガラスよりは軽いが、その他の透明プラスティックとは異なる持ち重りがして、カットがするどく独特の硬質な魅力を感じる。樹脂として、小さなオブジェや昆虫などを封じ込めるタイプのボタンなどもアクリルならではの美がある。

身の回り用品や模倣品生産であったプラスティック産業は、戦争によってその役割が大きく変化し、多種多用な可能性が花開き、そして戦後の大量生産大量消費のプラスティックの時代へと移行していった。

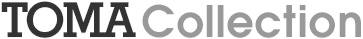

5. 特殊な合成樹脂 ─アセチ樹脂など─(セルロースアセテートやアセチルセルロースと呼ばれる樹脂など)

1940~60年代にヨーロッパ、特にフランスとイタリアにおいて広く使用されたボタンの素材である。日本でも一時期はかなり普及した。粘土細工のような加工が可能で柔らかく熱に弱いため、当時のクリーニング技術では問題が多く短期間で使用されなくなっていった。自然素材やビーズやメタルなどのオーナメントを埋めたりはめ込んだり、糸やコードをのせたりと装飾的で華やかな効果を楽しめるボタンも多い。自然界にはありえない合成物質としての少しグロテスクなくらいの素材感を強調したボタンなどは,今でも斬新で面白く感じられる。Lea Steinの使用したRhodoid(Rhone-Poulenc社の商標)もcellulose acetateであるがシート状に重ねて成形する技法から、素材の印象は異なるものとなっている。アセチ系の樹脂を繊維系の半合成樹脂と定義する考え方もあるようである。

1930-40年代のパリで、オートクチュール周辺のボタン工房は当時の文化人、シュールレアリストやピカソ、コクトーなどの影響をうけ、アーティスティックでユニークなボタンを制作していた。特にシャネルやスキャパレリといったデザイナーが中心にいたが、素材としてはプラスティック(カゼインなど)も使用はしたが、ウッドや皮革、セラミックやメタルボタンが比較的多かった。代表的な名前としてはHenri Hammがあげられるが、プラスティックを創造的に使用したのは、戦後のFrancois HugoやJean Clement やRoger Jean Pierre(樹脂とスワロフスキを使用した)などである。Lucien Weingott は戦後すぐのトウモロコシを使用したボタン!が有名であるが、アセチ系樹脂などを主とするReygeneと表された多彩なWeingottデザインのボタンは60年代まで制作された。デザイナーLine Vautrin の樹脂や金属のボタンも忘れてはならないが、彼らはオートクチュールの内部やその周辺で、そのメゾンのビジュウやアクセサリ全体の流れの中でのボタンを考えていた。

現代フランスのモード界などでも、この時代のハイレベルなオートクチュールボタンは希少なものとして高く評価されている。戦後すぐのプラスティック産業は、その急激な発展のなかで次々と新しい素材生産が試みられ、ボタンは小さいためにほんの短期間のみ製造ラインにのり、すぐに中止された特殊な素材を使用した例なども多くあり、その意味でもこの時代を反映した特殊なプラスティックボタンは貴重である。しかし、ボタン、特に戦後のプラスティックボタンの場合、モードの世界で流行すればするほどその普及版、そのイミテーションも即座に出回ってしまうというジレンマがあり、この問題は現在でもなかなかに難しいものがある。

註*プラスティックとは、可塑性があるという意味であり、天然のプラスティックには、天然ゴムや松やになどをふくむ概念である。しかし、現代の私達が一般的に『プラスティック(樹脂)』という場合、人造の合成物質という意味で使用する事が多い。初期の半合成的なプラスティックが、セルロイドやカゼインであり、最初の完全な合成物質であるプラスティックがベークライトである。American Button Society ではより化学的な定義として、プラスティックではなく、synthetic polymersという言葉を使用している。

プラスティックボタン製造は、実際には現場でその素材使用は非常に複雑多岐にわたるが、ここでの分類は、その同時代に使用された代表的な類似素材を一括している関係から、かなり便宜的なものとなっている。特に(1)カゼインのなかに、類似のアミノ樹脂(メラミン、ユリア)なども含む。(2)ベークライトは、hotneedle testまでは行なっていない。(3)ルーサイトには、透明性という基準から近い時期のナイロンなども含まれている。(4)特殊な樹脂ーアセチ樹脂には初期のポリエステルなどもかなり含まれるーその後進化していくポリエステルは万能で、水牛などだけではなく、全てのプラスティックの模倣も可能と言って良いかもしれない(5)又、ボタン一般として、2種以上の素材の組み合わせボタンの分類基準はさまざまに考えられ、『主要な部分』という判断もかなり難しい。

6. 伝統的素材のボタン

天然素材のボタン(動物系/植物系)

歴史的にボタンの発生と共に使用されたのではと考えられるのは、木の実や動物の骨といった天然素材である。ボタンはゆったりと布をまとう暖かい地域ではなく、より寒冷でかつ行動的な衣裳文化の地域で普及していったと考えられる。古代地中海地方ではフィビアというブローチのような留め具が広く用いられた一方、古代ゲルマン社会は古くから男性のズボンが存在した戦士の社会でありボタンが普及した。エジプト文明に由来するスカラベやイスラム文化圏のメタルボタンをボタンの源流と捉える考えもある。しかし現代の私達の被服のボタンは、近代ヨーロッパの衣裳文化の歴史の中から展開してきたと考えるべきであろう。

ウッドボタンも、シンプルな穴あきから具象的なペイントが施されたもの、ウッドビーズを使用した凝ったもの、Art Deco期と続く戦争の時代を反映したボタンなど多彩である。中国で発展した彫漆の堆朱ボタンは木工芸の高度なレベルを示しているものであるし、合成ゴム普及の前の天然ゴムであるgatta perchaなどの渋くクラシックな仕上げのボタンもある。

戦時に金属が不足すると、欧米や日本でも安価なウッドやナッツ、バンブーやストロー、ラフィア、コルクまた、セラミックまでがボタンの代用素材として使用されてきた。エンボス加工で、微妙な模様を浮きだしたウッドボタンなど1920-40年代のボヘミアウッドボタンなども忘れられないものである。

1800年代の後半から、1940年代位までに広く使用された、ヴェジタブルアイヴォリーは、タグアナッツと言うヤシの実を研磨染色したもので、corozoコロゾとも呼ばれる。欧米でも特に紳士服用としてかなり大量に使用されたが、プラスティックボタンの急速な普及をうけて急激に衰退していった。日本でも戦前の南洋諸島からの原料供給をうけて、高い加工技術を誇りかなりの生産量もあった。渋いながらもナチュラルでノスタルジックな味わいのあるボタンであり、現代においてエコロジーの視点から再び脚光を浴びるようになっているのも興味深い。

動物素材のボタンには、紳士服ボタンのクラシックである水牛のボーンや、アルプスやチロル地方の鹿(アントラー)のホーンなどのボタンなどがある。1800年代後半にはこれらの原料を一旦粉末状に砕いた後に他の成分(おがくずや糊など)を加えて固め文様を型押プレスしで浮き出すといった技術も開発され、そこにシェルやメタルを象嵌するピクエ(pique)タイプのボタンなどもかなり量産されたが、素材感と時代の好みから仕上がりは非常にクラッシックでありより古い時代のものと錯覚させるほどである。皮革のボタンも特に狩猟やスポーツ服のアクセントである。数量的には多いものではないが、珊瑚や鼈甲、琥珀や貴石半貴石、玉といった貴重素材や(ただの?)石や(洗える)紙製のボタンも存在している。

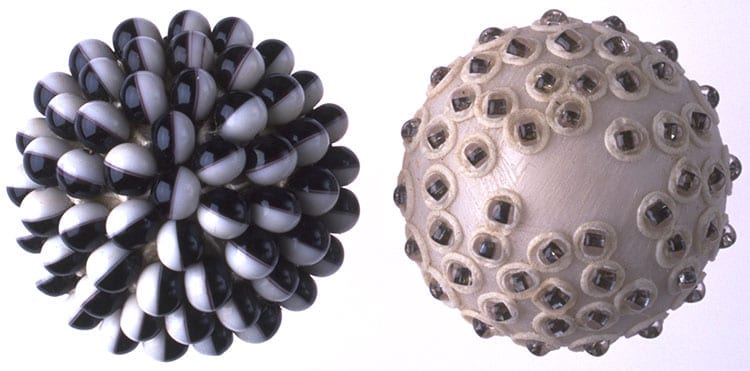

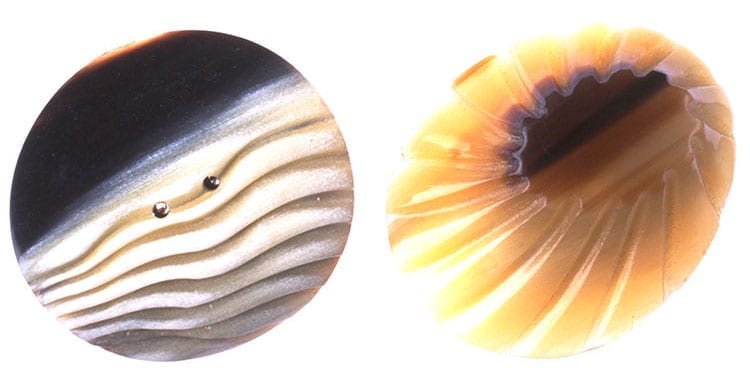

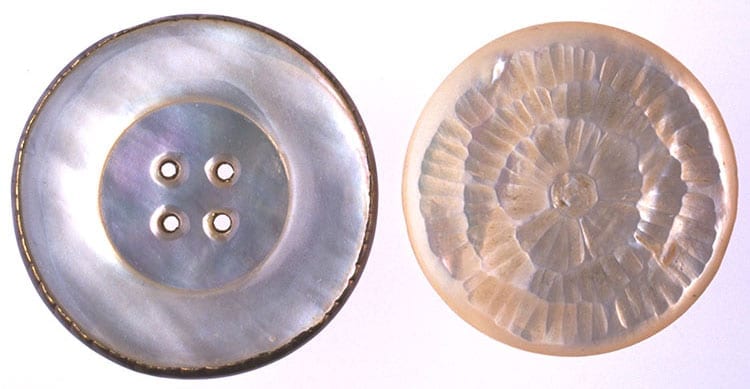

シェルのボタン

シェルのボタンは、歴史的にもまたその人気からもボタンのクイーンと呼ばれるにふさわしく、高品質のシェルはいつの時代にあっても高価であり愛され続けている永遠の素材である。ヨーロッパ貴族社会では、肉厚の蝶貝(や象牙や鼈甲などの高価な素材)に彫り(カメオやインタリオ)やモザイクやインレイ(象嵌)や透かしを施し、真珠やガラスやカットスティールなどと組み合わせた優雅なボタンは常に賞賛の的であった。

蝶貝には、白/黒/茶の種類があり、ヨーロッパでは入手できないものである。その他にも高瀬貝、広瀬貝、夜光貝、タカラ貝、アワビ、サザエ,淡水性の貝類など、地域によってボタンに使用されるシェルも様々である。ひとくちに貝ボタンといっても国や地域や時代により、その素材や加工のレベルにははっきりとした差異がみられる。ちなみに、産業用のボタンは12の倍数グロスでかぞえられ、貝ボタンは軽工業の初期発展段階においては、どの国にあっても重要な輸出商品であり、かなり過酷で集約的な労働で成り立っていた産業であった。(フランスでは、パリ北東のMeruが貝ボタン産業の中心であり、旧工場が現在は貝ボタン博物館になっている。)明治時代の日本では、象牙などで日本の職人の超絶技巧のボタン(Shibayamaなど)が海外で絶賛され、戦前の貝ボタン職人による繊細な加工技術も世界屈指のレベルにあった。奈良、大阪、和歌山を中心とする貝ボタン産業がその輸出の一翼を担っていた(オーストラリア北部の島にはボタン用の貝を取るため日本人ダイヴァーのコミュニティもあった。)

現代は資源保護といった視点からも素材使いそのものが過去とは異なってきており、贅沢な素材ボタンを望む事はもはや不可能である。欧米ではシェルを染色することも多いが、一般に日本人は余り好まないようである。緻密なだけでなくラフに見える貝ボタンにもまた別の魅力がある。イギリスロンドンの下町で労働者のチャリティのお祭りとして始まったPerlies King and Queenは、ありったけの貝ボタンを縫い付けて、皆でその衣装を競い合って楽しむイベントとしてよく知られている。貝ボタンはこれまでも、これからも身近なものであり、現代では、異素材との組み合わせのみならずレーザーによる文字入れや細密な彫り、複雑なプリントや質感にまで変化をあたえることで、新しい貝ボタンの可能性も探られており、常に多様な種類デザインとサイズを誇る実用ボタンであり続けている。

布・刺繍のボタン

1500年代以降、ヨーロッパ貴族社会の男性服で展開してきたボタンは、長い間支配層のステータスシンボルであり、貴重な素材、宝飾品としての加工に価値がおかれた。しかし、実際の日常衣料に広く使用されたのは男性服にあっても布や刺繍のボタンであった。1600年代のバロック期は、余りに絢爛豪華、誇張された大げさな衣裳の流行のなかで、ボタンは余りその存在を主張する事はできず、テキスタイルと同じ文様の刺繍をほどこしたりしてポイントとすることが多かった。しかし、1700年代のロココ時代、より繊細となった宮廷男性服のボタンは、刺繍、組紐、ビーズ、スパンコール、ラメ、モール、ブレードといった洗練と贅の限りをつくした職人仕事の粋が施された。フランスは国家の威信をかけて服飾産業を奨励し、ボタン職人のギルドなども組織されていった。装飾用のみで開閉目的ではないボタンも多かった。

女性服の装飾は長らく高価なテクスタイルを飾るリボンやレース、ブレードなどであり、紐やフックが機能的な面をになっていた。1700年代後半になって、やっとより行動的な散歩やスポーツや旅行用に男性服の影響をうけた上着が登場し、ボタンも広く取り入れられるようになっていく。市民社会の出現のなかでは男性服はより簡素に知的で禁欲的な流れが主流となり、以後は女性服需要が服飾の中心となっていった。産業革命をへて、機械機織り/合成染料の発明/ミシンの普及などに伴い、服飾のパーツ(コルセット/鳩目など)に工場生産品の使用が徐々に拡大していく。くるみボタンや糸かがりボタンなどが大量に生産され消費される時代となった。何よりも『ボタンホール』を作ることがより手軽に容易になったことを忘れてはならない。

1800年代には、布製/糸かがりのくるみボタン/下着用ボタンから手袋用、ブーツの編み上げを固定するボタン、刺繍や装飾を目的とした服飾衣料全般にも広くボタンとボタン仕様製品が求められ量的な黄金期となった。布ボタンの芯としては薄いウッドやボーンのシート、厚紙などが使用されたものも多い。1800年代後半からの、イギリスヴィクトリア期にあっては、女王の長期にわたる服喪により、服飾一般に黒の流行が見られた。(アクセサリとしてはジェットやオニキス、黒檀や漆など、黒の刺繍ボタンやブラックガラスボタンが好まれた)。

ベルエポックと呼ばれる世紀末の時代を経て女性の社会進出も進み、パリのデザイナー、ウオルトやポワレの登場により、女性のウエストが解放され肩で着るドレスの流れが始まる。仕立て屋ではないデザイナー主導によるシーズン毎のモードをマネキンが着用して発表するという現代まで続くパリ中心のモード産業が確立した。1910年代には、シャネルやスキャパレリといったデザイナーによって、ニットやジッパーの使用といった女性服モード全般にわたる大きな革新が行われていく。フランス伝統の刺繍などの技術は、現代のオートクチュールなどに継承されてはいるが、ボタン自体の服飾における役割は大きく変化していった。伸縮性のある生地の使用や、ジッパーやスナップとその技術革新は、その後のボタンの役割に決定的な変化を与えるものであった。

メタルのボタン

1500年代位以降、宮廷貴族の男性服にはジュエリーに近い金属加工のボタンや華やかなエナメルなどが使用されてはいるが、メタルボタンは基本的には戦争のボタンと定義できる。ボタンのない国ー日本に明治期最初にはいってきたのも軍服ボタンであった。(東アジアでは、清朝中国と李朝朝鮮には、玉と緒 という糸をかける形式のボタンに近いものがあり、材料は石玉やメタルが多かった。)

1700年代後半イギリスのバーミンガムにおいて機械による製造加工技術が開発され、その後ミリタリーボタン需要は戦争の歴史とともに増加の一途をたどった。男性の第一礼装が軍服であった時代もあり,実用から離れた軍装品もあった。特にオーストリアハンガリー帝国周辺においてはボタンやバックル( 靴用も含めて)、ベルトや胸飾り、帽子など一式のオーナメントとしての派手で威圧的なミリタリーセットが作られた。ボタン素材としては各種の扱いやすい合金やメッキ技術の発展も忘れてはならないだろう。

近代産業革命、市民社会の発展にともない、軍服以外のその他のユニフォームにもメタルボタンはかかせないものとなっていった。(警察、消防、鉄道、郵便、学校の制服、狩猟やスポーツ、趣味のクラブ、家紋紋章(クレスト)、貴族の執事など使用人のお仕着せ用ボタンまで)。現代のボタンコレクターのなかでも、特にアメリカの年配男性などは、特定の団体、特に軍関係のユニフォームなどのボタンの完璧な収集を目指すというタイプが存在する。コレクションという定義には最も忠実な収集であろうし、ゲームに近い感覚であるともいえる。また、メッセージボタンというものも存在し、1800年代を中心に流行したrebus謎かけ-言葉遊びボタンなども広い意味ではゲームの一種と考えられないでもない。日本の学生服ボタンを収集している海外のコレクターも存在する。1700年代以降に英国Oxfordshireで生まれたとされる鋼鉄を磨いたカットスティールは、ガラスとは異なる強い輝きのある素材として、ジュエリーやボタンやバックルに用いられた。エナメルや華やかなペイントを施したボタンはアンティックコレクターにはたまらない魅力であろう。

1800年後半のヴィクトリア朝においては、ピクチュアボタンと呼ばれる一群の具象的な主題のあるボタンが好まれた。特にメタルボタンでは、神話や寓話の一場面を正確に写したボタンや、当時の市民階級のロマンティックでセンチメンタルな趣味を反映した花や動物(特に鳩などの鳥や犬猫)やハートやエンジェルや手紙、(物を持つ右か左かで意味が異なる)手のモティーフ、童話作家Kate Greenawayの愛らしい子供の情景のボタンなどが大人気であった。

1890年代以降、当時の新興国家アメリカ向けにヨーロッパから大型の宝石に似せたガラスの周囲を装飾したメタルで縁取った一群の派手で見栄えのするボタンが輸出され、ゲイ・ナインティボタンと呼ばれている。大型で重い装飾的なボタンは、毛皮や豪華なコートなどに使用されたが、ボタンホールではなくコード紐などで固定するタイプも多かった。明治期には薩摩や有田とならび、日本のShakudo(赤銅)やShibuichi(四分一)やGinbari enamelなどのボタンや、江戸時代からの伝統の刀剣鍔根つけ制作などから転身した金属職人が制作したボタンも、海外へ輸出され高い評価をうけている。

ガラス・セラミックのボタン

ガラスのボタンは重く割れやすいという欠点にもかかわらず、広く愛されてきた。現在でも夏服、子供服、人形用などの需要があり、ビーズと並んでオーナメントパーツとしての役割もになっている。

貴族社会では、ダイアモンドの代替品としての透明度の高いクリスタルガラスや華やかな色ガラス、ペインティングなどをカバーするガラスのボタンは常に求められてきた。又、ミクロモザイクとよばれる超微細なガラスやセラミックのモザイクボタンやアクセサリ類は、ローマやフィレンツェの特産土産品としてイタリア旅行(グランドツアー)の英国人観光客などに喜ばれ需要があった。1800年代に入ると、イミテーションとしてのストラスや、色宝石の代用であるラインストーンなども広く生産されていく。一旦粉状にするペーストガラスなど様々なジュエリー技法が広くボタン製造にも応用された。ヴィクトリア朝の影響をうけたブラックガラスボタンも一世を風靡し、その上にラスターの輝きやシルバーの釉を施したり、布やコードや糸目模様を模倣したりと次第に凝ったものになっていった。

1840年代になると、ヴェネツィアの伝統をつぐイタリアだけではなく、ドイツ、ボヘミア(チェコスロバキア)などにおいてガラス製造が産業として勃興してくる。(ボタン製造の中心は現代のチェコのGablonzであったが、第二次大戦後にはガラス産業をになっていたドイツ人追放で、現在はバイエルンのKaufburen がNew Gablonzを名乗っている)。ドイツは戦後の普及品であるモダンガラスボタン製造の中心でもあった。又、独立したばかりのアメリカでもガラスの瓶やボタン、ビーズの製造が始まる。これらの産地では現在もその当時と余り変わらない機械と設備で製造を続けている工場がほんの少数であるが存在し、その意味では原料が変わらないガラスボタンは、ほぼ150年前と同じ製造が続いているとも言えるので、製造時期の特定は難しいと言える。またチロルのスワロフスキーを代表とする華やかなアクセサリ仕様のクリスタルカットガラスパーツ類が量産可能となったことで、ボタンにも広く使用され、装飾ボタンのひとつのジャンルとなっている。

また、その透明性からはカヴァーの役割を担い、擦れに弱いリトグラフや布や髪の毛(ヴィクトリア朝のモーニングジュエリーやボタン)まで、又、博物学的興味の時代には昆虫や植物見本までーハビタットボタンやビュフォンボタンと呼ばれて使用されてきた。

磁器が開発されるようになると、ウエッジウッド(StonewareであるJasperware)やセーブルなどが磁器のボタンも製造している。幕末の日本で、薩摩藩が外貨稼ぎのために,特産の白薩摩にいかにも日本らしい花鳥や女性などを描いて輸出した薩摩ボタンは、その後明治期に京都などでもレベルの高い製品が作られ、また、お土産レベルの量産品などもあり、海外特にアメリカ人のコレクターに非常に人気がある。ちなみに、欧米のコレクターの中には、根付けをボタンの一種のように叙述する人もいるが、用途的には別個のものと考えたい。しかし、小さなスペースに宇宙を閉じ込める感覚はたしかにある種のボタンに近いものがある。

セラミックにキャリコ木綿のパターンを転写したチャイナキャリコボタンや、シンプルなステンシルのノスタルジックなボタンも現代では手芸ファンなどに人気がある。ランジェリー用(といっても、当時ワイシャツは下着であり、ピローなど寝具用も意味する)セラミックボタンには釉薬をほどこしラスターをかけた凝った仕上げのものも多数製造されている。

イギリスの陶芸家ルーシー・リーのボタンがブームと言って良い注目を集めたが、クラフト作家やアーティストのボタンは、もちろん工業製品としてのボタンとは異なるジャンルのものとして存在している。また 現代では数多くのクラフト系のボタン作家が、ガラスやセラミック系が多いようであるが、皮革から木工金属刺繍まで全素材を網羅したボタン制作にかかわっている。アメリカやイギリスではstudio buttonと呼ばれる特定のボタンコレクター向けのボタン制作も盛んである。